服務(wù)電話:0898-66751954

服務(wù)電話:0898-66751954

服務(wù)電話:0898-66751954

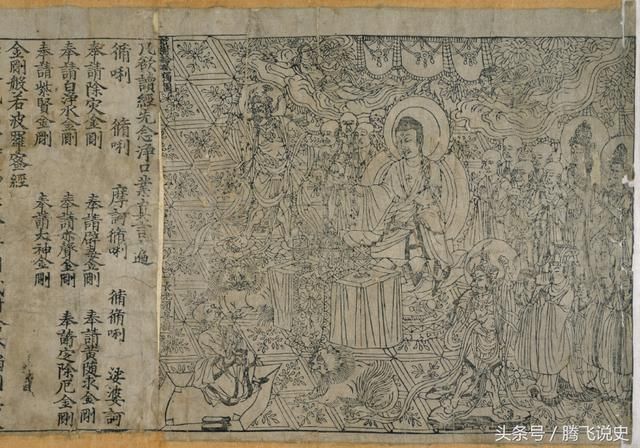

服務(wù)電話:0898-66751954 在斯坦因盜走的敦煌文書中,就有一件珍貴的《金剛經(jīng)》刻本,這件刻本是迄今為止,人們發(fā)現(xiàn)的世界上最早的標(biāo)有確切年份的雕版印刷品,日期為“咸通九年四月十五日”,其中的“咸通九年”就是公元868年。

868年的《金剛經(jīng)》刻本

868年的《金剛經(jīng)》刻本

這份世界上最早的標(biāo)有確切年份的雕版印刷品,目前收藏在大英博物館,也就是說,中國人最早發(fā)明了造紙術(shù)和雕版印刷術(shù),但是呢,目前人們發(fā)現(xiàn)的最早的標(biāo)有確切年份的雕版印刷品卻不在中國,而是在英國,正因?yàn)槿绱耍裕缭?930年,陳寅恪在《陳垣敦煌劫余錄序》一文中即指出:“敦煌者,吾國學(xué)術(shù)之傷心史也。”

“敦煌者,吾國學(xué)術(shù)之傷心史也。”這句話一直激勵著中國人在敦煌學(xué)領(lǐng)域自強(qiáng)不息,不懈努力。

造紙術(shù)和印刷術(shù)都是中國人發(fā)明的,這是中國人對世界文明的最大貢獻(xiàn)之一,根據(jù)目前的考古發(fā)現(xiàn),我們可以知道,其實(shí),早在西漢時(shí)期,中國人就已經(jīng)開始把紙當(dāng)作書寫材料了,只不過當(dāng)時(shí)的紙還沒有普及開來,東漢時(shí)期,蔡倫又進(jìn)一步改進(jìn)了造紙術(shù)。

紙張被發(fā)明以后,其實(shí),書籍還分為兩個(gè)階段,一個(gè)是寫本時(shí)代,一個(gè)是刻本時(shí)代,中國人雖然早在唐朝的時(shí)候就發(fā)明了雕版印刷術(shù),但是,直到北宋時(shí)期,印刷術(shù)才普及開來,書籍生產(chǎn)的主要方式才改為刻本,而以前的書籍,主要依靠手寫,稱之為“寫本”。

北宋時(shí)期,由于刻本取代了寫本,所以,魏晉南北朝至隋唐時(shí)期的寫本基本都已經(jīng)散佚了,我們今天,幾乎看不到傳世的寫本文獻(xiàn),當(dāng)然,在日本可能會看到北宋以前的傳世寫本。

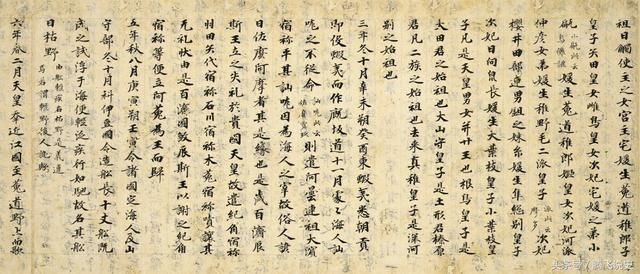

日本平安時(shí)代的寫本文獻(xiàn)《日本書紀(jì)》

日本平安時(shí)代的寫本文獻(xiàn)《日本書紀(jì)》

我國甘肅省的敦煌市,位于溫帶沙漠氣候區(qū),常年干燥少雨,在干旱少雨的氣候特點(diǎn)下,文物不易腐爛,有利于保存,元朝以后,海上絲綢之路取代了陸上絲綢之路,敦煌不再如以前那么繁華了,沉寂之后的敦煌反而更有利于文物的保護(hù),所以,敦煌莫高窟藏經(jīng)洞的文書在洞窟之中被封存了長達(dá)近千年的時(shí)間而保存完好,敦煌長城烽燧之下的漢簡、紙本信札也得以在風(fēng)沙之中完整的保留了下來。

1900年至1931年,英國考古學(xué)家、地理學(xué)家和探險(xiǎn)家斯坦因,先后四次來到我國的新疆和甘肅地區(qū)進(jìn)行考古發(fā)掘,盜走了大量的珍貴文物。

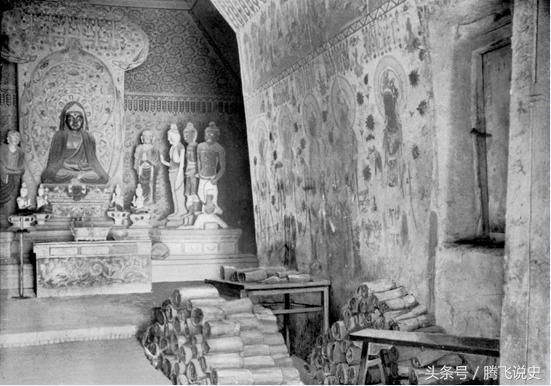

1907年,斯坦因得知王道士在敦煌藏經(jīng)洞內(nèi)發(fā)現(xiàn)了大量的唐代寫本之后,即來到敦煌莫高窟進(jìn)行考察,當(dāng)他來到敦煌之后,發(fā)現(xiàn)王道士正在外面化緣,于是,他一面耐心地等待王道士的到來,一面還不忘盜掘位于敦煌西北部漢代長城烽燧之下的漢簡,在等待王道士回到莫高窟之前,他已經(jīng)在長城的烽燧之下,獲得了大批的漢簡。

王道士回來以后,他用《西游記》里唐僧取經(jīng)的故事來比附此次“考察”行動,他跟王道士說要把藏經(jīng)洞里的經(jīng)書傳到英國,王道士居然相信了斯坦因的花言巧語,以為他是英國的“唐僧”,遂決定讓斯坦因去藏經(jīng)洞內(nèi)挑選經(jīng)書,后來,斯坦因從藏經(jīng)洞內(nèi)搬出了29箱文物,帶到了英國,臨走之前,只付給了王道士200兩銀子。

1907年,敦煌藏經(jīng)洞的部分文書

1907年,敦煌藏經(jīng)洞的部分文書